「在宅勤務って、逆に疲れる気がする」

「集中できなくて自己嫌悪になる」

そんなふうに、誰にも言えないストレスを感じていませんか?

テレワークの導入が進んだ一方で、「在宅勤務によるストレス」を訴える声が急増しています。総務省の調査でも、実に4割以上が“何らかの精神的負担”を感じているという結果が出ています。

この記事では、在宅勤務のストレス要因とその影響、すぐにできる対策までを一貫して解説します。

後半では、ストレスフリーな働き方を実現するためのツールや仕組み化のヒントも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

在宅勤務ストレスによる影響と変化

在宅勤務によるストレスを放置してしまうと、心身の不調や仕事への影響が次第に表れてきます。

この章では、よく見られるストレス反応や行動変化について、身体・精神・行動の3つの視点から整理します。

不調の正体を言語化することで、早期の対処や相談行動へつなげましょう。

集中力・作業効率の低下

ストレスが続くと、まず最初に現れやすいのが集中力の低下です。

特に在宅勤務では、視界に生活用品が入ったり、家族や宅配などの干渉もあるため、注意が逸れやすくなります。

その結果、無意識のうちに生じるのが、同じ作業を繰り返し見直すなどの非効率な作業や簡単なミスの増加です。

こうした状況を放置すると、「自分は要領が悪い」と思い込んでしまい、自己肯定感の低下につながります。

さらに、集中力が落ちていることに気づかず、仕事が長引く → 疲労がたまる → さらに集中できないという悪循環を生む要因になります。

「なんとなくはかどらない」という違和感は、軽視せず脳のSOSとして捉えることが重要です。

集中力の低下は、単に業務効率が下がるだけでなく、自己効力感や達成感の低下につながり、仕事そのものへのモチベーションにも影響が生じかねないからです。

肩こり・眼精疲労・睡眠障害

長時間の座り仕事やパソコン作業が続くことで、肩や首のこり・眼精疲労といった身体への影響も増えていきます。

特に自宅の作業環境が整っていない場合、姿勢の悪化やモニターとの距離が原因で、疲労感が強くなりがちです。

また、夜遅くまで画面を見続ける生活が続くと、睡眠の質への影響も注意しなくてはなりません。

厚生労働省のガイドラインでも「VDT作業(PC業務)による健康リスク」は在宅勤務者の重点課題として指摘されています。

(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html)

身体の不調は、業務パフォーマンスだけでなく、私生活全体にまで影響を及ぼします。

寝つきの悪さや慢性疲労は、感情のコントロールにも波及し、精神面の不安定さを助長する危険性もあるため軽視できません。

不安・イライラ・うつ傾向

ストレスが長期間続くと、心理面にも変化が現れます。

「うまくいっていない気がする」「自分だけ取り残されているのでは」という不安が強まり、イライラや落ち込みが慢性化していきます。

在宅勤務では周囲の表情や空気感を感じ取れないため、被評価不安や孤立感が増幅されやすいのが特徴です。

このような心理的負担は、日常的な言動にも表れやすくなります。

たとえば「返事が遅れると不安になる」「他人の発言に過剰反応してしまう」といった兆候があれば、すでに心のバランスが崩れかけている可能性があります。

「自分はまだ大丈夫」と思う現状維持バイアスは、ストレスの深刻化を見逃すリスクがあります。

あえて軽めの不調に注目することが、早期のセルフケアにつながります。

在宅勤務ストレスの対処法|すぐにできる行動から

ストレスを軽減するには、大がかりな環境改善よりも今すぐできる小さな行動から始めることが効果的です。

この章では、在宅勤務のストレスを減らすために、すぐ取り組める具体的な行動やツール活用法を紹介します。

変えられる部分にフォーカスして、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。

ルーティン化とオンオフの切り替え習慣

在宅勤務のストレスの大きな要因は、仕事とプライベートの境界が曖昧になることです。

この対策として有効なのが、「起床後〜始業まで」や「終業後」のルーティンを意識的に整えることです。

例えば、始業前に着替える、決まった音楽を流す、アロマを焚くといった些細な行動でも、脳は仕事モードへの切り替えを促進します。

また、終業後にパソコンを完全にシャットダウンする、部屋の照明を切り替えるなどもおすすめです。

日常にリズムを作ることで、だらだらと働いてしまう状態を避け、疲労感を軽減できます。

タスク可視化による精神的ゆとりの確保

やることが頭の中で渋滞している状態は、在宅勤務において強いストレス源になります。

その対処として、タスクの見える化が効果的です。

重要なのは「何をやるべきか」だけでなく、「やらなくていいこと」や「後回しにしていいこと」も明確にすることです。

- ノートアプリ(例:Amplenote、Notion)で今日のToDoリストを作成

- GTD(Getting Things Done)を応用し、頭の中の気がかりをすべて書き出す

- 今やらない項目は保留リストに移して視界から外す

このような整理を日々行うことで、脳内のリソースを実行居とじへ集中させやすくなります。

結果的に、タスクの抜け漏れ不安が減り、精神的な余白が生まれるのです。

やらないことリストについては、以下で詳しく解説しています。

詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

▷参考記事:【決定版】やらないことリストの作り方:今日から変わる!生産性UPアプリ3選

▷参考記事:GTDとは?タスク管理を超えて思考の整理術として使いこなす全知識

ノートアプリでの1日の流れ設計

ノートアプリを使えば、1日の行動を時間・目的・優先度に分けて可視化できます。

たとえばAmplenoteでは、タスクを今日/近日中/後回しの3段階に分類でき、タスクスコアによって優先順位も自動調整されます。

Notionを使えば、予定とタスクを1ページで管理でき、ルーティン作業のテンプレート化も可能です。

こうした視覚的な整理は、脳のワーキングメモリを守りつつ、意思決定の負担を軽減します。

GTD・タイムブロッキングの活用

GTDでは、気になることをすべて書き出す → 分類する → 実行するの流れで、頭の中を空にすることを重視します。

これをタイムブロッキングと組み合わせると、この時間はこれだけやると決め打ちできるため、集中力を高めやすくなります。

特に在宅勤務では時間が曖昧になりやすいため、ブロック単位での時間設計は極めて有効です。

タイムブロッキングについては、以下の記事で詳しく記載しています。

▷参考記事:タイムブロックが業務効率に効果的な理由とすぐに実践できる効果的なやり方

ただし、GTDのタスク全てを書き出す行為が負担になる方もなかにはいらっしゃいます。

幅広くタスク管理の手法について知りたい方は、以下を参照してください。

▷参考記事:タスク管理とは?基本の考え方・メリット・失敗しない始め方を徹底解説

身体面のストレス対策(光・姿勢・音)

身体の快適さは、集中力とメンタルの安定を支える基盤です。

環境面からの改善には、視覚・姿勢・聴覚の3方向からのアプローチが効果的です。

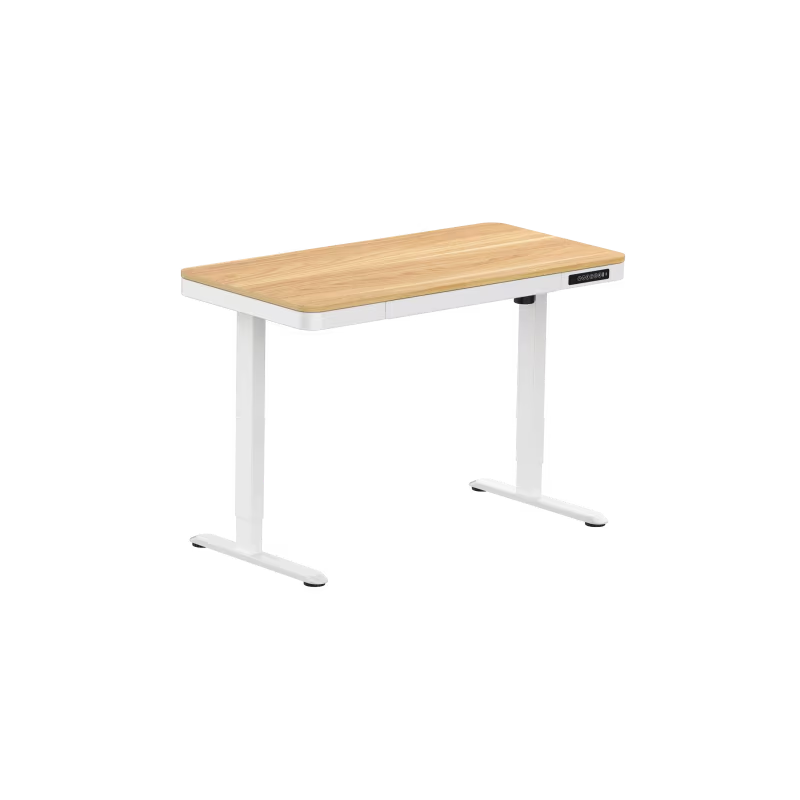

昇降デスクの活用

長時間座ったままの作業は、血流の低下や腰・肩への負担を招き、疲労感や集中力の低下に直結します。

昇降デスクを導入すると、立ち姿勢と座り姿勢を交互に切り替えることができ、姿勢の固定による負担を軽減できます。

立って作業することで呼吸も深くなり、脳への酸素供給も改善されやすくなります。

初めは「午前中だけ立って仕事する」「午後の30分だけ切り替える」といった小さな導入からでも十分効果があります。

立ち作業の定着は、身体へのストレスを抑えるだけでなく、眠気やダレ感の抑制にも効果的です。

電動昇降式デスク・E7Hは、使いやすさが魅力なシンプルな昇降デスクです。

すっきりとしていて、部屋のレイアウトや色調に関係なくなじみやすいでしょう。

仕事にも適したゲーミングチェア

5W1Hとは?意味・使い方・順番・フレームワークとの違�...

5W1Hとは?意味・使い方・順番・フレームワークとの違�...